刘慎谔,我国植物学、地植物学和森林生态学研究的开拓者和奠基人之一,他以动态地植物学理论,为我国的植物和森林保护、沙漠治理做出了卓越贡献。曾担任中国植物学会副理事长、国家科委林业组副组长、辽宁省政协常委、沈阳市副市长、一级教授和东北林学院植物调查研究所所长等职;曾当选为第一、二、三届全国人大代表;参加过全国群英会,多次受到党和国家领导人毛泽东、周恩来等人的接见。

刘成栋院长专程去北京聘请刘慎谔教授

1949年中华人民共和国成立不久,全国各方面的建设事业都开始飞跃发展,为科学、教育事业的发展开辟了广阔前景。时任东北农学院院长的刘成栋,为了在东北地区开展植物资源的调查研究,专程到北京请刘慎谔教授到东北各地走一走,看一看。到东北地区以后,刘慎谔教授深深爱上了这浩瀚的原始森林和无边无际的大草原,毅然离开了北京。1950年,饱经风霜的刘慎谔先生来到了东北农学院,刘成栋院长为他专门创建了研究东北植物资源的平台——植物调查研究所,刘慎谔教授任研究所所长。他满怀发展植物科学和建设社会主义的激情,在这片美丽的白山黑水间扎下了根。

刘慎谔到东北地区后,立即组织东北农学院有关科技人员,联合东北大专院校的专家,开展了长白山、大兴安岭、小兴安岭和内蒙古大草原等地区植物调查和采集植物标本等研究工作,为以后编著和出版《东北木本植物图志》《东北草本植物志》《东北植物检索表》《东北药用植物志》等专著奠定了基础。为了适应植物资源研究的需要,他又重新组建科研队伍,设三个方面研究组:植物分类组、地植物学组和待建的植物化学组,并在东北地区开创了植物学科学研究的新基地,建立了植物园和植物标本馆。另外,他除了给师生做专题讲学之外,还多次应邀到长春、北京、咸阳武功县、呼和浩特和兰州等地大专院校和科研单位做“国际植物命名法规”和有关地植物学、植物分类学等多方面内容的学术报告。他经常在讲完课之后,对大家说:“你们不要停止在我所讲的问题上,你们要在这个基础上提高,对我讲的要扩充它、发展它、纠正它”。“青出于蓝而胜于蓝”,这是刘慎谔殷切的希望。

1952年,东北林学院成立后,植物调查研究所成为学校的附属机构。1953年植物调查研究所改为中国科学院林业研究所筹备处,刘慎谔任副主任。1954年,中国科学院林业研究所筹备处又迁到沈阳,与当时的东北土壤研究所筹备处等单位合并,成为现在的中国科学院沈阳应用生态研究所的前身——中国科学院林业土壤研究所。

刘慎谔在东林执教和从事科研工作仅仅5年时间,但是对东林高端人才培养和植物学、森林生态学科发展起到深远影响。周以良是当时刘慎谔的学术秘书,刘慎谔除了指导植物分类学的研究工作外,还对东北植被生态和森林采伐更新做了大量研究。陈大珂在森林生态学著作中,对刘慎谔的动态地植物学说理论是这样评价的:“刘老的动态地植物学说,很有独到之处,创立了中国特色的地植物学派理论,他吸收了苏联及俄罗斯的地带性理论,提出了地带性顶极和非地带性顶极,并在植被演替中又提出前顶极、后顶极、偏途顶极和转化预极等新概念,从而为植被演替研究提出了新理论。”

一代鸿儒不平凡的人生轨迹

刘慎谔1897年出生在山东省牟平县的一个农民家庭。幼时读过私塾,1913年去烟台上学,后入济南第一中学,1918年考入保定留法高等工艺预备班,1920年去法国留学,1928年在法国克莱孟大学理学院毕业,获理学硕士学位,继而又在里昂大学理学院和巴黎大学理学院学习。1926年,法国著名的生态地植物学派创始人布脑-布朗喀(Braun-Blanquet)向他提出了有关法国高斯山区植被生态的几个学术问题:地中海植被是怎样向中央山区过渡的?高斯山有哪些植物群落?这些植物群落有哪些区系特征和生态特征?为了解答这些问题,刘慎谔只身一人在法国高斯山区海拔559~1278米、面积2120平方公里的范围内,经历三年野外调查研究,于1929年完成了“法国高斯山植物地理的研究”论文(法文)。在巴黎大学通过答辩,获得法国理学博士学位。值得一提是,他的这篇论文,除采用法国布朗-布朗喀和巴维亚尔(J.Pavillarl)在其所著《植物社会学词汇》(Vocabulaire de Sociologie Vegetale,1925)一书中提出的方法外,同时还吸取了美国考尔斯(Cowles,1901;1911)和克来门茨(Clements,1916)等动态植物地理的概念,使群落类型、区系成分的分布格局与生态系列的动态演替有机结合一起。刘慎谔在国外留学期间,时刻怀念祖国,立志为发展中国的科学事业做贡献。

1929年回国后,刘慎谔被聘为北平研究院植物学研究所专任研究员兼主任(即今中国科学院植物研究所的前身),并先后兼任北平大学、北平中法大学、北平大学农学院、北平中国大学、武功西北农学院、云南大学、北平辅仁大学等院校教授。他怀着科学救国的理想,历尽艰辛,为了揭示自然植被分布和演替规律,在人烟罕见的世界屋脊西藏阿里地区冒着生命危险进行科学考察,搜集到了我国这一地区最早的一批植物学和生态学资料,这种勇于探索,坚忍不拔的精神,永远是我们后辈学习的榜样。

抗日战争时期,刘慎谔为了保护珍贵的图书资料和植物标本,几度搬迁把它们安全转移,他每到一处,就进行野外考察和植物标本釆集,并着手筹建植物园,把植物学知识传播到各地。

1948年,蒋介石集团派飞机到北平,准备把一些有声望的科学家迁往台湾,刘慎谔和王云章先生相约不跟国民党走,留在北平迎接解放。

1949年中华人民共和国成立,在党的关怀下,他满怀激情投入社会主义建设。1950年刘慎谔到东北农学院植物研究所任所长,招收植物生态学和分类学研究生,经常带领有关科技人员深入长白山、大小兴安岭和内蒙古大草原进行野外考察和植物标本采集,发表了一系列学术论文和专著。

1958年刘慎谔参加中苏黑龙江综合考察队,到黑龙江下游苏联远东地区进行植被和林业考察。1962年他又带队到朝鲜民主主义人民共和国进行植物考察。

1975年11月23日,刘慎谔的心脏停止了跳动,享年78岁。刘慎谔把毕生的精力献给了我国的教育和科研事业,他的著作中许多远见卓识的学术思想,至今已成为我国植物学、生态学和农林科学方面的宝贵遗产。

毕生致力于植物学与森林生态科学事业

刘慎谔是我国著名的植物学家、地植物学家和森林生态学家,他孜孜好学、诲人不倦,培养了一代又一代的科学研究和教育工作者,为我国科学和教育事业的发展,特别是在以动态地植物学说理论为基础保护东北森林资源和西北沙漠化防治方面做出了贡献。

中华人民共和国成立初期,森工部门请来一些外国专家把欧洲大陆欧洲松林区的顺序带状皆伐(我国林区伐木工人把这种采伐方式称为“剃光头采伐”),在小兴安岭作为先进采伐方式推行。刘慎谔以科学家的责任心和战略眼光提出红松是林内更新的阴性树种,阔叶红松混交林是几世同堂的复层异龄林,与阳性的欧洲松不同。他把自己的学术观点公开地在《林业科学》等刊物上发表,明确提出红松林必须实行择伐,旗帜鲜明地反对大面积皆伐。他大声疾呼采伐必须做到青山常在、永续利用。他坚持理论联系实际,亲自率领研究团队在伊春林业基地进行采育兼顾伐试验,取得了明显生态效益、经济效益和社会效益。时任伊春林业管理局书记官殿臣说:“刘老先生最关心林业生产,理论联系实际,是一位有真才实学的、受林区工人尊敬和爱戴的老科学家。”

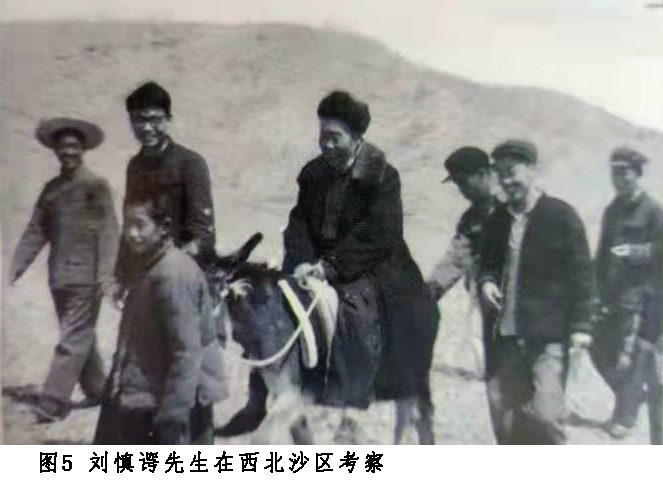

刘慎谔也为我国沙漠化防治做出了重大贡献。为了防止沙漠化面积的扩大,早在中华人民共和国成立初期,他就率领科研团队在辽宁省章古台建立了一个治沙定位试验站,他根据动态地植物学理论和沙化植被的演替规律,提出一整套草、灌、乔相结合的人工植被类型的治沙方案。1956年铁道部修建包头兰州铁路,其中在宁夏中卫县境内有一段要经过腾格里大沙漠,这时提出铁路沿线治沙任务。为确保包兰铁路及时通车,刘慎谔急国家之所急,接受了这项任务。他率领科研团队冒风沙骑骆驼,由中卫县进入沙坡头沙区,沙区风大、干旱、雨量少,面对高大的流动沙丘,能否在短短两年期限内提出保证通车的固沙方案,大家都很担心。通过对沙区的实际调查研究,他提出了草、灌结合加沙障的固沙方案,每年都亲自去现场考察和指导固沙工作。包兰铁路在各方面的协同配合下,按时通车了。现在每当我们乘火车通过腾格里大沙漠时,都深深地怀念这位老科学家。

刘慎谔是一位学识渊博,造诣很深,既重视理论,又重视生产实践的老一辈教育家和科学家。他经常教导我们:“没有理论的实践,是盲目的实践,要解决中国生产中存在的问题,一定要深入实践中去,试验研究总结经验,上升到理论,如此往复,才能逐渐完善,为自然资源的合理开发利用提供科学依据。”为了发展我国的生态学,培养中青年科学工作者,他总结了几十年来科研积累和国际生态学发展动态,联系我国的实际,编写了《动态地植物学》和《历史植物地理学》,创立了有中国特色的生态学派理论学说。1978年,刘慎谔的动态地植物学说理论被全国科学大会授予重大科学技术成果奖。我作为刘慎谔先生亲手组建的中国科学院沈阳应用生态研究所地植物组成员和动态地植物学说的直接受益者,在我近百篇的植被生态论文和几部专著中,都继承和发扬了刘老的动态地植物学说思想,在2019年为庆祝中国科学院成立70周年时,我在《生态学杂志》上发表了《动态地植物学说的理论与实践》一文,精辟地阐述了刘慎谔的动态地植物学说中的地带性顶极观点。他首次发现大兴安岭存在山地苔原(mountain tundra),并研究了东北山地苔原的区系组成、类型、起源和迁移路线及其与第四纪冰川的关系,澄清了国际和国内生态学和地理学界中的苔原(tundra)与冻原(crymie)混淆概念,苔原为地带性顶极,冻原为非地带性顶极。还在小腾格里沙漠发现沙地云杉【Picea mongolica(H.Q.Wu)W.D.Xu】新树种,由沙地云杉为建群种形成的沙地云杉林为超地带性顶极。

在我们隆重庆祝东北林业大学建校70周年之际,不忘初心,缅怀东北林学院植物调查研究所建所元老刘慎谔教授为我国植物学和森林生态学所做的杰出贡献,回忆过去,展望未来,就是要学习他为人师表、严谨治学、诲人不倦的优良作风,继承和发扬他的学说,开拓创新,为我国教育和科学事业的繁荣发展,为创建国内一流大学而奋斗。

(作者徐文铎,男,1935年生,1959年毕业于东北林学院林学系,现任中国科学院沈阳应用生态研究所研究员,博士生导师,历任沈阳植物学会、辽宁省生态学会常务理事兼秘书长等职。曾任《植物学通报》《应用生态学报》《应用与环境生物学报》等编委和常务編委;曾获国家科技进步三等奖1项、国家林业局科技进步一等奖2项、中国科学院科技进步二等奖1项、辽宁省科技进步二等奖3项。)